Личное подсобное хозяйство колхозника и сформировавшееся на этих же условиях личное подсобное хозяйство рабочих совхозов вместе с небольшими предприятиями местной промышленности представляли собой оставшиеся островки национальной экономики республики. На этой основе заработал республиканский колхозный рынок, удовлетворявший более половины спроса населения в продовольствии (за исключением хлеба).

С начала 60-х годов союзное правительство развернуло по всей стране борьбу против так называемого "личного обогащения". Ее стержнем в деревне стало наступление на личные подсобные хозяйства. Коммунизация, проводившаяся под лозунгом "общественное хозяйство колхозов лучше обеспечит личные потребности колхозников"" охватила и татарстанскую деревню. Новые налоги сделали эти хозяйства убыточными для колхозников и разорили их. Резко уменьшилось поголовье скота в личном подсобном хозяйстве. Личные тепличные хозяйства по выращиванию овощей разрушались. Началась кампания переселения колхозников из мелких деревень, где были условия более благоприятны для ведения личного хозяйства, в центральные колхозные усадьбы, приближенные по застройке к рабочим поселкам. Доля этого сектора в производстве мяса в республике в 1960 г. составила 42%. В 1958 г. в этом секторе производились 31% молока, 66% яиц. В 1977 г. в докладе о новой Конституции СССР Брежнев заявил, что в подсобных хозяйствах все еще имеются "случаи злоупотребления ими в целях извлечения спекулятивных доходов". Личные подсобные хозяйства были окончательно разорены. Колхозники, рабочие совхозов и другие жители села лишились солидного источника доходов, а горожане — продукции личных подсобных хозяйств.

Продуктивность общественного хозяйства колхозов, как и совхозов, оставалась низкой. По официальным данным, валовая продукция сельского хозяйства республики выросла в денежном выражении (в ценах 1971 г.) с 1285,3 миллиона рублей в 1969 г. до 1559,1 миллиона рублей в 1979 г., т.е. за 10 лет на 21%. Среднегодовая урожайность зерновых за 20 лет выросла с 9,4 центнера с гектара (1961— 1965 гг.) до 14,0 центнеров с гектара (1976—1980 гг.), т.е. на 50%. Среднегодовое производство мяса (в убойном весе) увеличилось за эти же 20 лет со 140,7 тысяч тонн (1961—1965 гг.) до 217,2 тысяч тонн (1976-1980 гг.), т.е. на 54%.

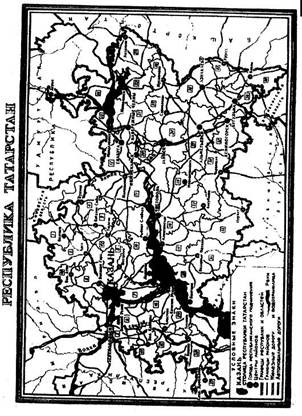

Низкие темпы роста производства резко уменьшили доходы колхозников и рабочих совхозов, осложнили социальную обстановку на селе. Особенно усилилось недовольство в колхозах. Лишенные большей части доходов от личного подсобного хозяйства, они получали только символическую оплату за работу в общественном хозяйстве. По официальным данным, в 1965 г. на один отработанный в колхозе человеко-день колхозник получил продукцию на 2,01 — рубля, в 1978 г. - на 3,69 рубля. Правительству Союза пришлось признать, что положение с продовольствием в стране стало критическим. Была принята специальная Продовольственная программа. Сама политика огосударствления сельскохозяйственного производства продолжалась. Многие так называемые убыточные колхозы превращались в совхозы. Число колхозов в республике сократилось с 2 443 в 1950 г. до 550 в 1978 г., число совхозов за это время увеличилось с 43 до 248. Выполнение Продовольственной программы шло туго.

Возрождение экономики Герман. Планы Ч.Дауэса и О.Юнга

Наряду с тяжестью условий Версальского мирного договор военное поражение Германии повлекло значительные и материальные потери. Экономику подорвали военные расходы, составившие 150 млрд. марок. Снижение объема производства, сужение внутреннего рынка, рост цен, снижение реальной заработной платы почт на четверть сопровождались массовой бе ...

Из истории монет и банкнот

Современная экономическая теория есть теория денег. И это понятно: современная экономика - денежное хозяйство; деньги - начало и цель любого бизнеса; получение, расходование и сбережение денег - такова суть семейной экономики; те же заботы и у правительства (где взять и как потратить деньги). Словом, чтобы знать современную экономику, н ...

Составные части герба

Правила составления гербов - предмет практической геральдики. Знание этих правил, применявшихся в XVIII - начале XX в., помогает определить принадлежность гербов, их составные части и т.п.

По правилам геральдики составными частями герба являются: щит, шлем, нашлемник, корона, намёт, клейноды, мантия, щитодержатели, девиз и особые укра ...